햇차 따기 안산시 행복예절관장 강성금 한식(寒食)은 동지(冬至)로부터 105일째 되는 날이다. 양력으로 4월 5~6일경에 드는데 절기상 청명과 같은 날이거나 전후해서 있다. 청명(淸明)은 일 년 중 하늘이 가장 맑은 날이라 하여 풋나물과 산채를 먹는 풍습이 있다. 그만큼 풋것이 막 자라나는 때라는 것이다. 초의선사의 다신전(茶神傳)에는 차(茶) 따는 시기를 ‘곡우 전 닷새를 으뜸으로 삼으며, 곡우 지나 닷새가 다음 가며, 다시 닷새 뒤가 또 그 다음이다’고 하였다. 수백 년 전에 쓰여 진 다신전대로 보름동안에 차를 딴다면 지금의 저 넓은 차밭의 수확을 어찌 다 할 수 있겠는가. 작년 이맘때 제주도 한라산 자락의 설록다원에서 햇차 따기 행사가 있었다. 전국에서 초청받은 20여명의 차인(茶人)들은 제주 공항에서 첫 상견례를 마치자마자 오설록의 장원산업 차 밭으로 가서 이제 마악 고개를 드밀고 나올까 말까하는 참새 혀 같은 찻잎을 땄다. 네 명씩 다섯 조로 나뉘어 딴 차 잎을 화덕에다 덖고 비비고 덖고 비비고 바람에 말리다 건조기에 넣었다. 다음날은 품평회를 가졌다. 다섯 팀 각자는 어제 만든 찻잎을 우렸다. 서로의 색상과 향기와 맛을 비교하며

2 016년 6월 14일 오바마 전 미국 대통령은 전미 여성회담에서 자신의 얼굴을 들이밀며 8년 전보다 좀 더 늙어보일지는 몰라도 이것이 바로 페미니스트의 얼굴입니다.”라고 말했다. 올해 1월말 한 여검사가 검찰 내부통신망에 자신이 당한 성폭력 사실을 공개하면서 시작된 우리나 라에서의 #미투운동은 사회적으로 큰 파장을 일으키고 있으며 페미니즘과 페미니스트에 관한 관심도 확산되고 있다. 이와 함께 그동안 제대로 조사되지 않은 채 묻혔던 장자연 사건을 비롯한 성범죄들이 다시 수면으로 부상하고 있다. 원래 Me Too라는 용어는 사회운동가인 태러나 버크(Tarana Burke)가 사용한 것으로 알려져 있다. 1997년 엄마의 애인에게 성폭행을 당했다는 열 세살 소녀의 고백을 들은 버크는 당시 무 슨 말을, 어떻게 해 주어야 할지 몰랐다. 이후 버크는 소녀를 다 시 만나지 못했지만 “나도 그래(me too)”라고 말해 주었으면 좋 았을 것이라고 생각했다. 이러한 마음을 담아 버크는 2006 년 소 셜 네트워크 Myspace 에 '미투'라는 문구를 만들게 되었다. 미투운동이 미국 전역으로 확산된 것은 극히 최근의 일로

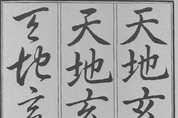

천자문(千字文)을 모르는 사람은 없다. 그러나 일천자나 되는 한자를 다 아는 사람은 거의 없다고 해도 과언이 아니다. 4언 절구의 한시(漢詩)로 이루어진 천자문은 중국 남북조시대 양무제 때의 학자인 '주흥사'(周興嗣, 470~521)가 하룻밤사이에 지었다고 알려져 있으며 글자가 하나도 겹치지 않도록 하다 보니 머리가 하얗게 세었다고 하여 백발문(白髮文)으로도 알려져있다. 우리나라에는 고조선시대에 유입되어 이두, 향찰, 구결 등의 과정을 거치며 세종대왕의 한글창제와 지금의 디지털 시대에까지 살아남은 끈질긴 생명력을 갖고 있다. 국립국어원이 간행한 『표준국어대사전』에 실린 51만여 개의 낱말 중 한자어는 29만여 개로 57%이고, 국립국어연구원이 2002년 발표한 '현대 국어 사용 빈도 조사'를 보면 우리말의 낱말 사용 비율은 토박이말이 54%, 한자어 35%, 외래어가 2%였다. 그러함에도 불구하고 천자문에 있는 글자를 교육용 한자(1800자)와 비교해보면 750자만이 겹친다. 결국 천자문의 1/4은 쓸 일이 없는 불용문자라는 것이다. 그렇다고 이제 와서 우리말의 절반이 넘는 한자를 버릴 수는 없다는 점이 우리를 슬프게 한다. 이렇듯 지금까지와 마찬가지로 앞으

강간죄와 강제추행죄는 형법에서 종전에 친고죄로 규정되어 있었다. 친고죄는 피해자의 고소가 있 어야 소추가 가능한 범죄이다. 모욕죄, 사자에 대한 명예훼손죄, 비밀침해죄, 업무상비밀누설죄 등이 이에 해당하는데, 피해자의 개인적인 사생활에 관련된 범죄들이 대부분이다. 이들 행위는 그 자체로 범죄에 해당하긴 하나, 피해자의 고소가 없는 경우에는 처벌할 수 없고, 피해자의 고소가 있는 경우 에도, 합의가 이루어져 고소를 취소하는 경우에는 역시 처벌할 수 없게 된다. 피해자의 의사에 따라 처벌이 좌우되다 보니, 폐해도 많았다. 피해자의 합의를 종용 내지 강요하는 가해자도 있었고, 합의 금 여부를 소유하고 있는지 여부에 따라 처벌이 좌우되는 문제도 있었으며, 한편으로는 합의금을 노 리는 소위 꽃뱀도 등장했다. 2012. 12. 18. 형법 개정으로 강간죄와 강제추행죄에 관한 친고죄조항이 완전히 삭제되었다. 필자는 대학에서 법학을 배우며, 변호사로써 살아온 그날까지, 성문제는 당사자 사이의 내밀한 내용 을 담은 것이어서, 피해자의 프라이버시를 최대한 존중하는 취지에서 강간제 등에 대한 친고죄 규정 은 당연한 것으로 여겨왔었다. 친고죄가 폐지된 이후에서야, 강간과 강제추

차茶 민요 수원예다교육원장 강성금 잘못 먹어 보챈 애기/ 작설 먹여 잠을 재고// 큰 아이가 몸살 나면/ 작설 먹여 놀게 하고// 엄살 많은 시애비는/ 작설 올려 효도하고// 시샘 많은 시어머니/ 꿀을 드려 달래 놓고// 혼자 사는 청산이는/ 밤늦도록 작설 먹고/ 근심없이 잠을 잔다// 바람 바람 봄바람아/ 작설 낳게 불지 마라// 이 시는 작자 미상의 조선후기 차 민요로 시부모를 모시고 사는 청상과부가 지은 것으로 보인다. 아이가 음식을 잘못 먹어 보채면 작설차를 먹이고 몸살이 나도 작설을 먹였으니 차가 가정의 상비약이었음이 분명하다. 재밌는 부분은 시아버지께는 효도하는 마음으로 작설을 올리고 시어머니께는 꿀을 드린다는 부분이다. 자고이래로 소인은 단물 즉 꿀을 좋아하고 대인은 맹물, 즉 무(無) 맛(味)을 좋아한다는 뜻이므로 이집 며느리는 시아버지를 대인으로 시어머니를 소인으로 나타내 그 때나 지금이나 며느리사랑은 시아버지임을 엿보게 한다. 마지막 종장에는 차가 밤늦도록 잠 못 이루는 혼자 사는 청산이의 외로움과 고독을 다독여주고 편안하게 잠들게 해주는 약으로 마무리됐다. 초엽 따서 상전께 주고/ 중엽 따서 부모께 주고// 말엽 따서 남편께 주고/

동지다례(冬至茶禮)와 납향제(臘享祭) 수원예다교육원장 강성금 눈 오는 동짓날 밤 [冬至夜雪] 동지가 드는 자시 한밤중(冬至子之半) / 한 자나 깊이 눈이 쌓였네(雪花盈尺深) / 만물을 회복하는 봄기운 넘쳐흐르고(津津回物意) / 천심을 보니 크고 광대하구나(浩浩見天心) / 관문을 닫고 나그네 금하니(關閉爲禁旅) / 양기가 생겨 막 음기를 깨뜨리네(陽生初破陰) / 깊은 시름에 한 선이 더해지니(窮愁添一線) / 동마주를 정히 마실만하구나(?馬正堪斟) * 소세양(蘇世讓,1486~1562),『양곡집』권9「동지야설(冬至夜雪)」에 나오는 이 시는 동지(冬至)의 이치와 여러 상징을 잘 표현하여 널리 인용되고 있다. 동짓날 자정, 천심은 변함없고 만물을 소생시키는 봄기운이 바로 동짓날에서 시작되니 동짓날에는, 관문을 닫고 행상인의 출입을 금지시키며 임금은 지방을 순행하지 않는다. 이는 땅속에서 싹트기 시작하는 지극히 작은 양기(陽氣)를 보전하려는 조심스런 마음에서 발로된 것이다. 그러므로 마유(馬乳)로 만든 동마주(?馬酒)를 기꺼이 마실 만 하다는 내용이다. 섣달에 드는 납향제(臘享祭)의 ‘납일(臘日)’은 동지 후 셋째 미일(未日)로 1년 동안

화령전(華寧殿)과 정조대왕 수원예다교육원장 강성금 수원화성행궁은 정조가 세웠으나 ‘화령전’은 순조가 세운 정조의 영전이다. 화령전은 1800년 6월 28일 정조 서거 이후, 순조 원년 4월 29일 완공하여 정조 어진을 봉안하고 순조 4년에는 화령전에 응당 행해야 할 절목인 ?화령전응행절목(華寧殿應行節目)?을 개정하여 수원 유수로 하여금 사맹삭(四孟朔)과 탄신제(誕辰祭), 납향제(臘享祭)를 정기 제향으로, 그리고 고유제, 이안제, 환안제를 부정기제향으로 올리도록 한 곳이다. 국왕 순조는 화성에 묻힌 선왕 정조를 찾아 갈 때마다(10회) 화령전에 禮를 행함은 물론 순조 12년 9월 22일에는 정조대왕의 회갑(周甲)이어서 친히 작헌례를 행하였고 순조 26년과 28년에는 왕세자가 따라와 아헌례를 행하였으며 이후 헌종 2회, 철종 3회, 고종이 2회로 왕(王)의 친제(親祭)가 17회 이루어진 조선시대 유일한 외방진전이다. 조선 후기 대표적인 실학자인 서유구(徐有?)가 수원 유수로 재임(헌종2년)하면서 쓴 행정일기 ?화영일록(華營日錄)?에는 “현륭원에는 속절제(설, 한식, 단오, 추석, 동지)를 지냈고 화령전에는 사맹삭, 탄신제, 납

설날 세배다례(歲拜茶禮) 수원화성예다(禮茶)교육원장 강성금 현대 대부분의 국어사전에는 ‘차례(茶禮)’를 <매달 초하룻날과 보름날, 명절날, 조상 생일에 간단히 지내는 낮 제사>라 했고, ‘삼명절(三名節)’은 <임금의 탄신일, 정월 초하루, 동지>라 했으며 『조선왕조실록』의 ‘육명일(六名日: 설, 한식, 단오, 추석, 동지, 납일)’은 선대왕의 영정이 모셔진 영희전에 ‘다례’를 올리도록 기록하였다. 실록에는 실제로 차(茶)가 놓여진 자리를 표시한 진설도의 ‘차례’가 천삼백 회 이상 올려 진 것으로 나타난다. 설은 왜 설이라고 했는지 그 유래가 정확히 밝혀져 있지 않고 있으나 일반적으로 첫째, 삼간다(아무 탈 없이 지내고 싶어 삼가 한다). 둘째, 섧다(해가 지남에 따라 늙어가는 처지가 서글퍼 서럽다). 셋째, 낯설다(새로운 시간주기에 익숙하지 않다). 넷째, 서다(한해가 시작되는 날이라 하여 해가 서는 날)에서 생겼을 것으로 통용되고 있다. 명절에 지내는 ‘차례’는 ‘제사’와 그 의미가 사

첫인사와 소개 예절 수원화성예다(禮茶)교육원장 강성금 인사는 만나거나 헤어질 때 공경의 뜻으로 나타내는 예(禮)이다. 언제 어디서나 인사는 내가 먼저, 상대를 바라보며, 밝은 표정 큰 목소리로, 정성을 다하여, 상황에 알맞게 하는 것이 기본이다. 그러나 상황에 알맞게 하기란 쉽지 않다. 잘하면 두고두고 멋스러운 이미지로 기억되지만, 엉거주춤 때를 놓치거나 조금 과하여 넘치면 가벼움을 낳는다. 첫인사는 처음 만나는 사람끼리 성명을 통하여 자기를 소개하거나 소개받을 때 하는 일이다. 자기를 처음 소개할 때는 성(姓)만 말하지 않고 이름까지 또박또박 말하되, “안녕하(시·세·셔)요? 만나서 반가워(요)” 보다는, “안녕하십니(까)? 만나서 반갑습니(다)”가 좋다. ‘시·세·셔·요’ 보다는 ‘까·다’가 정중하기 때문이다. 물론 말끝을 살짝 올려 물방울이 튕기듯이, 신선하게 마무리하면 더욱 좋겠다. 이렇게 정중하게 자기소개를 하는데 대뜸 나이를 묻는다거나 비밀을 캐듯 대답하기 거북한 질문을 던지는 것은 예(