(한국글로벌뉴스 -박소연 기자) 봄이 되면서 본격적인 이사철이 도래 되었다. 이사하는 과정에서 일어날수 있는 소비자 불만에 대해 유익한 생활정보를 전해주는 수원녹색소비자연대(대표 손철옥)에서 전해본다. Q. 이사업체와 200만원에 포장이사를 계약하고 계약금 20만원을 지불했습니다. 이사일이 다가와도 이사업체가 연락을 받지 않고 있는데 어떻게 배상받을 수 있는지요? A. 이사업체의 귀책사유로 운송계약의 해제될 경우 통보시점에 따라 배상액이 달라집니다. “약정된 운송일의 2일전까지 통보 시”에는 “계약금 환급 및 계약금의 2배액 배상”, “약정된 운송일의 1일전에 통보 시”에는 “계약금 환급 및 계약금의 4배액 배상”, “약정된 운송일의 당일에 통보 시”에는 “계약금 환급 및 계약금의 6배액 배상”, “약정된 당일에 통보가 없는 경우”에는 “계약금 환급 및 계약금의 10배액 배상 또는 실손해액 배상”입니다. 만일 사업자의 귀책사유로 약정된 인수일시로부터 2시간 이상 지연된 경우에는 “계약해제, 계약금 반환 및 계약금의 2배액 배상”입니다. 이때 계약금은 운임 등 합계액의 10%에 해당하는 금액으로 합니다.

(한국글로벌뉴스 -박소연 기자) 이번주 소비생활 정보 입니다. Q. 세탁소에 코트를 맡겼는데 분실됐습니다. 어떻게 보상받을 수 있는지요? A. 세탁소에서 세탁물을 분실하면 옷의 종류에 따른 내용연수와 착용기간 등을 계산해 구입가의 10%에서 95%까지 보상받을 수 있습니다. 손해배상의 산정기준은 인수증에 기재된 것을 기준으로 하는데 세탁업자가 손해배상 산정에 필요한 인수증 기재사항을 누락했거나 또는 인수증을 교부하지 않은 경우에는 고객이 입증하는 내용(세탁물의 품명, 구입가격, 구입일 등)을 기준으로 합니다. 만일 소비자가 세탁물의 품명, 구입가격, 구입일 등을 입증하지 못하여 배상액 산정이 불가능한 경우에는 세탁업자는 고객에게 세탁요금의 20배를 보상합니다. Set의류의 경우에는 양복 상하와 같이 2점 이상이 1벌일 때는 1벌 전체를 기준으로 하여 보상액을 산정합니다. 단, 소비자가 1벌 중 일부만을 세탁업자에게 세탁의뢰하였을 경우에는 그 일부에 대해서만 보상합니다. 수원녹색소비자연대 손철옥

(한국글로벌뉴스 -박소연 기자) 수원녹색소비자연대 손철옥 대표가 그동안 실 생활에 접해있던 소비자 권리에 대한 궁금증을 이곳에 올려지게 된다. 첫번째로 아래와 같은 실제 사례를 근거로 알기 쉽게 상담내역을 올렸다. Q. 고등학교 졸업을 앞둔 아이가 부모 몰래 80만원에 휴대폰을 개통했습니다. 취소할 수 있는지요? A. 「민법」 제4조에 따르면 성년의 나이는 2013년 7월 1일부터 만 19세로 개정되었습니다. “만”나이는 생일을 기준으로 하기 때문에 사람마다 성년이 되는 시기가 다릅니다. 고등학교 3학년은 대부분 2001년생인데, 만일 생일이 지나지 않았으면 미성년자입니다. 참고로 법적으로 미성년자와 청소년은 기준이 다릅니다. 「청소년보호법」의 “청소년”은 1월 1일을 기준으로 하므로 2001년생들은 이제 청소년에 해당되지 않습니다. 미성년자가 법률행위를 하려면 법정대리인(주로 친권자-부모)의 동의를 얻어야 하며, 동의를 얻지 않은 법률행위는 미성년자 본인 또는 부모가 취소할 수 있습니다. 동의가 있었다는 입증 책임은 동의가 있었음을 이유로 법률행위의 유효를 주장하는 자, 주로 사업자에게 있습니다. 따라서 부모의 동의없이 만19세 미만의 미성년자가 휴대폰을

(한국글로벌뉴스 -박소연 기자) 안산행복예절관 관장 강성금 “차를 어떻게 마셔요? 방법을 잘 모르는데...” 찻잔 앞에서 자주 듣는 말이다. 이러한 질문은 곧 찻잔 속에 담겨진 차를 마시는 방법을 묻는 것이므로 “그냥 편안하게 드세요”라고 답한다. 그러면 어김없이 “이거 무슨 차예요?” 한다. “녹찹니다” “어디 녹차예요?” “보성에서 나온 찹니다” “보성 어디꺼예요? 지리산 차가 좋다던데...”. 아아- 괴롭다. 이럴 때 설명을 잘 해놓은 녹음테이프는 없을까. 茶 산지의 특성과 재배 방법, 茶는 언제 어떻게 따서 어떤 방법으로 만들어 어떻게 보관하며 어떤 찻그릇에 무슨 물로 우려야 하는지, 거기에 정성을 다한 마음이 지금 이 찻잔 속에 녹아져 있노라고, 달달달 읊조리는 녹음기 말이다. 그러나 “향이 아주 좋습니다” “아주 부드럽네요” “은은해서 편안합니다” 하는 사람도 있다. 똑같은 차를 마시고도 제각각 표현이 다르다는 것은 한마디로 답을 내리기가 어렵다는 뜻일 것이다. 당나라 조주선사가 “달마가 서쪽에서 온 까닭이 무엇입니까[如何是祖師西來意]” 하고 묻는 수행자에게 “끽다거(喫茶去)”하고, “불법(佛法)의 대의(大義)가 무엇입니까”하는 수행자에게도 “끽다

(한국글로벌뉴스 -박소연기자) 요즈음 핫한 드라마가 있다. '배가본드'.. 드라마 보다 다큐를 좋아하지만 가끔 드라마를 본다 .액션물이라면 나의 손가락을 자극한다. 회가 거듭할수록 탐욕이 눈앞을 가려파멸에 이르는 여러 장면을 보게된다. 그런데 며칠전 독도인근에서 중앙119 구조본부 헬기가 추락했단다. 안타깝게도 탑승자 모두 사망했다는 슬픈소식이 전국민의 가슴을 다시한번 울렸다. 그런데 이상하게도 드라마 '배가본드' 내용이 비슷한 내용으로 이루어졌다. 마치 예견이나 한것처럼 말이다. 이번 추락한 헬기를 구입할 때 많은 반대가 있었다고 한다. 문제가 많은 헬기로2016년도입된 프랑스 유로콥터사의 슈퍼퓨마(superpuma)EC-225 기종이다. 그런데 내년초에 또 2대를 들여올 예정이란다. 투입된 예산이 961억이다. 노르웨이에서도 추락사고를 낸적이 이었던 기종인데도 우리나라에서는 버젓이 자꾸 구입이 이루어지고 있다. 사고이력이 있는 헬기를 꼭 구입해야했냐는 질문에는 경쟁업체가 입찰에 나서지않았기 때문이라고 해명했다는 웃푼 기사를 읽고 정말 웃지도 못하겠고 더더욱 이런 모습 조차도 드라마의 한 장면으로 연상되어 온몸에 소름이 쫘악 끼쳤다. 과연 이

‘미운정 고운정’ 이라는 말이있습니다. 우리나라 사람이라면 다 알고 있는 말이라 생각합니다. 그러나 그 ‘정(情)’ 이라는 단어가 주는 고유의 뉘앙스는 우리 국민들만이 느끼는 단어라는 것을 아십니까? 유학생활을 한 지인으로부터 이런 얘기를 전해 듣고는 정말 놀라지 않을 수 없었습니다. 사람이라면 누구나 느끼는 ‘정(情)’ 이라는 것이 가슴에 있는 줄 알았습니다. 물론 나라마다 ‘정(情)’을 표현하는 방식도 다르고 그에 버금가는 단어도 있겠지만 끈끈하게 느껴지고 가슴으로 전해지는 우리나라 고유의 정서인 ‘정(情)’이라는 단어는 보기 힘들다고 합니다. 돌이켜보면 제가 다문화 관련 일을 시작하게 된 동기도 당연히 ‘정’ 때문에 시작이 되었고 지금도 그 ‘정’ 때문에 다문화 친구들과 계속적인 만남과 더불어 어려운 환경을 헤쳐나아가고 있습니다. 2007년부터 본격적으로 우리나라에 들어온 이주여성들, 근로자들을 위해 몇년 전부터 함께 해오면서 한국의 정을 느끼게 하고 싶어서 시작한 일이지만 때로는 그딴 ‘정’이 뭐라고, “그들을 위해 무엇을 해야 하는지?”, “왜 해야 하는지?” “하고나면 무엇이 달라지는데?” 하면서 무슨 나라를 구하는 심정으로 이렇게까지 해

(한국글로벌뉴스 -박소연 기자) 사람이 살아가면서 추스르기 제일 어려운 부분이 있다. 우리 가 흔히 하는말에도 '한번 뱉은 말은 주워 담을수 없다' 고 했다. 요즈음 ‘다문화가정 비하 논란’을 겪고 있는 정헌율 익산시장,하필이면 ‘세계인의 날’행사에 600여명이 참석한 그날에, 그들앞에서 발언한 ‘잡종강세,...잘못지도하면 문제가될 수 있어..’ 라고 하다니...... 더군다나 다문화가정의 자녀들에게 한 말이다. 정말 어처구니 없다. 지금 전세계는 이주민으로 인한 사회현상에 시달리고 있다. 어느나라를 막론하고 이주민 정책에 골머리를 앓고 있는것도 사실이다. 각 나라별 정책을 내세우고 실현을 하고있지만 늘 갈등의 폭탄은 존재되고 있었다. 그런데 여기서 짚고넘어가야할 사실은 그들의 이야기를 제대로 듣는 건지, 그들의 마음을 알고서 정책을 펼치는 것인지, 의문이 가는 현상이다. 다문화가정은 글자 그대로 多문화가 모여 이루어진 가정이다. 우리나라 역사를 보면 신라시대 김수로왕도 허황옥이라는 인도인과 살았다고 전해온다. 우리는 늘 단일민족이라고 이야기하지만 거슬러 올라가면 그렇지 않다 는 역사이야기가 많이 존재한다. 길거리를 나가보면 십리도 못가서 우리와

(한국글로벌뉴스 -박소연 기자) 떠난자리에 드리워진 그리움에 모두들 헹하니 가슴을 두들기는 오늘 5월23일,못다한듯 한마디씩 내뱉는다. '지켜드리지못해 죄송하다'고............ 다시 되묻는다. 그때 지켜드리는 법을 알고있었는지, 아니 지켜 드리는게 맞는건지 망설였는지. 아님 동반 몸부림을 행하여 보았는지.... 무엇을 어떤방법으로 행할지를 몰라 극단적인 모습앞에서 멍하니 초첨 잃은 눈빛들은 아직도 10년이란 세월속에서 그 분의 눈빛을 닮은 사람은 찾지 못했다. 적어도 나에겐...... 뭐가 죄송한건지 보여지는 행동앞에서 너도나도 앞장서서 추모하는 모습을 보았을때 저려오는 가슴뒷켠의 생각을 옮겨본다. 추모10주년을 맞이하여 여기저기 물결이 인다. 그날의 허망함과 극한슬픔을 10년동안 나누어 토해냈던 모습들의 추임이 다시 일렁인다. 조금전 듣게된 재단이사장(유시민) 모친상, 큰일을 진행해야하는데 모친상이라니, 아마도 슬픔이 누구와도 견주기가 힘들것이다. 그럼에도 진행되어야 하는 삶이 자아내는 현실앞에서는 자꾸 무능해지는게 인간의 한계를 느낄것이다. 그런것이 지금 우리의 현실이 아니던가. 어찌할수 없는 현실 앞에서 또 우리는 무언가를 부여잡

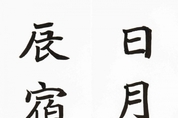

日 月 盈 ? 辰 宿 列 張 (일월영측 진숙열장) 이 문장은 “태양과 달은 가득 차거나 모자라기도 하며,” “별자리는 활시위를 당긴 것처럼 늘어져있다” 라는 뜻이다. 여기서 말하는 영측(盈?)은 가득차거나 모자라서 한쪽으로 기운다는 뜻이며, 진(辰)은 특별한 별자리(항성(恒星)로 여기서는 북극성(北極星)을 의미하며, 숙(宿)은 성좌(星座) 즉 ‘별이 머무는 곳’을 말한다. 열장(列張)은 활시위를 당긴 것 처럼 쭉 뻗쳐있다는 뜻이다. 주역(主役) 계사전(繫辭傳)에 이르길 “해가 중천에 뜨면 이윽고 기울어지고, 달이 가득차면 곧 비워진다.”고 되어있는데 영(盈)은 그릇에 가득 찬 모습, 측(?)은 이지러진다는 뜻이다. 옛 사람들은 태양에 세발 가진 가마귀를 뜻하는 삼족오(三足烏)가 살고 있다고 믿었기에 태양을 금오(金烏)라고 불렀다. 태양은 붉고 부상(扶桑 : 중국 전설에 나오는 동방(東方)의 바다속에 사는 신목(神木))에서 떠올라 함지(咸池 하늘에 있는 연못으로 태양이 목욕을 하는 곳) 로 들어간다고 믿었다. 달은 옥토(玉? 달에 산다는 토끼) 또는 섬여(蟾? 달에 산다는 두꺼비)라고 불렀는데 섬여는 세발 가진 하마(蝦? 청개구리)를 이르는 말이다. 태양은